11月1日は日本点字制定記念日。視覚障がい者にとって大切な文字である点字がどのようにして生まれたのか、また日本の点字の統一や普及に尽力している点字委員会について紹介します。

点字とは

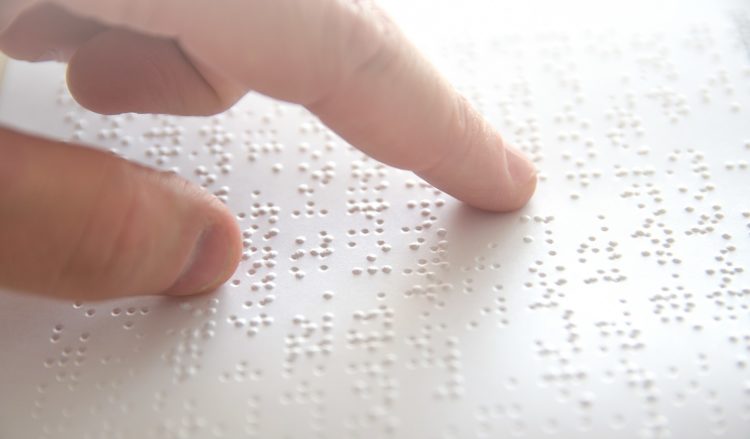

点字とは、視覚障がい者が指先などで触って読むことができるよう考えられた文字のことで、縦3点、横2点の計6つの点の組み合わせで文字や記号を表します。

点字とは、視覚障がい者が指先などで触って読むことができるよう考えられた文字のことで、縦3点、横2点の計6つの点の組み合わせで文字や記号を表します。

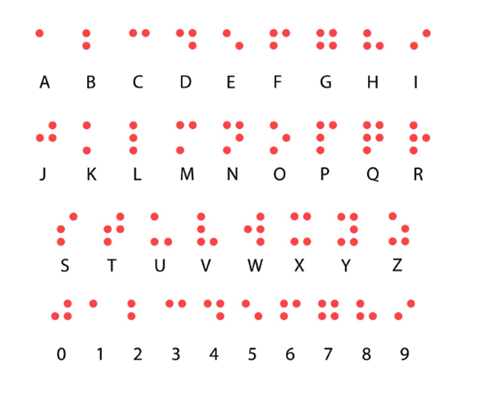

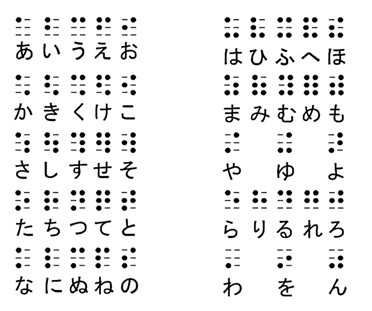

この6つの点の組み合わせは63通りあり、それぞれ五十音・数字・アルファベット・記号に対応しています。

読むときは、盛り上がった点を指先などで触り、左から右へ読み進め、書くときは点字板と点筆で点字用紙に右から左へ書いていきます。

点字が誕生したことにより、視覚障がい者で文字の読み書きができる人が格段に増えました。

点字はフランス生まれ

点字が考案されるまで、視覚障がい者のための文字として用いられていたのは、木などを文字の形に掘った「浮き出し文字」や紐の結び目で文字を表す「結び文字」などでした。しかし、これらの文字は視覚障がい者には読むのが難しかったようです。

19世紀はじめ、浮き出し文字を使っていたパリの盲学校に12点式点字が持ち込まれました。それは、もともと暗闇でも触って読むことができる軍隊用の暗号として使われていたものです。

1925年、盲学校の生徒だったルイ・ブライユ(1809-1852)が12点式点字を改良し、縦3つ×横2つの6点からなる6点式点字を考案しました。そして、ルイ・ブライユが亡くなった2年後の1854年には6点式点字がフランス公式の文字として認められました。

その後、欧米各国に普及し、今では世界中で使われています。

日本点字の誕生

ブライユの考えた点字は日本にも伝わっていましたが、アルファベットや数字を表すことはできても日本語に対応したものはありませんでした。

ブライユの考えた点字は日本にも伝わっていましたが、アルファベットや数字を表すことはできても日本語に対応したものはありませんでした。

1887年(明治20年)盲学校の教員だった石川倉次(いしかわくらじ 1859-1944)が日本の視覚障がい者が使いやすいよう五十音で表せないかと研究をはじめ、1890年(明治23年)に日本語に対応した点字が誕生しました。

その年の11月1日に日本の視覚障がい者の文字として採用されたことから11月1日が点字制定記念日となっています。

日本点字委員会とは

1890年以降、点字の文字は統一されたものが全国で使われていましたが、表記は各点字出版所や点字図書館などによって独自の表記法を採用していたため、出来上がる点字図書や点字教科書に違いが見られ、そのことに対して問題点の指摘や表記の統一が求められていました。

表記の統一の運動は最初盲学校を中心に行われていましたが、教科書を制作している点字出版所や点字図書館など点字に関係しているすべての関係者を網羅した組織が必要になりました。そこで、盲学校の全国組織である「全日本盲教育研究会」と点字図書館点字出版所が加盟する全国組織である「日本盲人社会福祉施設協議会」からそれぞれ代表委員を選出し、そこに代表委員会が推薦する学識経験委員を加え、1966年に日本における点字表記法の唯一の決定機関として「日本点字委員会」が組織されました。

日本点字委員会の主な事業は、「点字表記法決定と修正」「点字表記法の普及と徹底」「点字研究機関の育成と指導」などです。そのほか、WBU(ワールドブラインドユニオン)に委員を派遣し、世界各国とも連携して点字の普及に尽力されています。

終わりに

点字が誕生して200年。みなさんの周りにも点字はたくさん存在しています。ソースやケチャップなどの調味料・ビールなどの缶・電子レンジや洗濯機などの機器に点字がつけてあります。

点字制定記念日をきっかけに身の回りにある点字を探してみるなど少しでも点字に興味を持ってくれる人が増えると嬉しいです。

参考URL

点字のれきし|にってんキッズページ|日本点字図書館

https://www.nittento.or.jp/about/kids/braillehistory.html