スマートフォンやタブレット、ゲーム機など、子どもたちの生活に「画面」が欠かせない時代。

その一方で、年々増加しているのが「近視」の子どもたちです。

2024年度の調査では、高校生の約7割が裸眼視力1.0未満とされ、視力の低下が深刻な問題になっています。

なぜ近視は進むのか? どんな対策や治療法があるのか?

この記事では、近視の進行メカニズムや、注目の新治療「目薬リジュセア」、そして日常生活でできる対策まで、最新情報をわかりやすく解説します。

目次

スマホ時代に急増する子どもの近視

スマートフォンやタブレット端末、携帯ゲーム機などのデジタルデバイスが子どもたちの身近にある現代。画面を長時間、近くで見続ける生活が当たり前になったことで、近視の子どもが急増しています。

文部科学省の最新調査(2024年度)によると、裸眼視力が1.0未満の子どもは

- 小学生:36.84%

- 中学生:60.61%

- 高校生:71.06%

と、どの年代でも視力低下が進んでいます。これは1979年の調査開始以来、悪化の一途をたどっています。特に高校生の約7割が近視という結果は、深刻です。

スマホやゲームなど、近くを長く見る時間が増えたことが原因のひとつとされています。保護者も「見せたくないけれど静かにさせるために見せてしまう」と悩む声が多く、生活スタイルそのものの見直しが求められています。

なぜ近視は進行するのか?メカニズムを解説

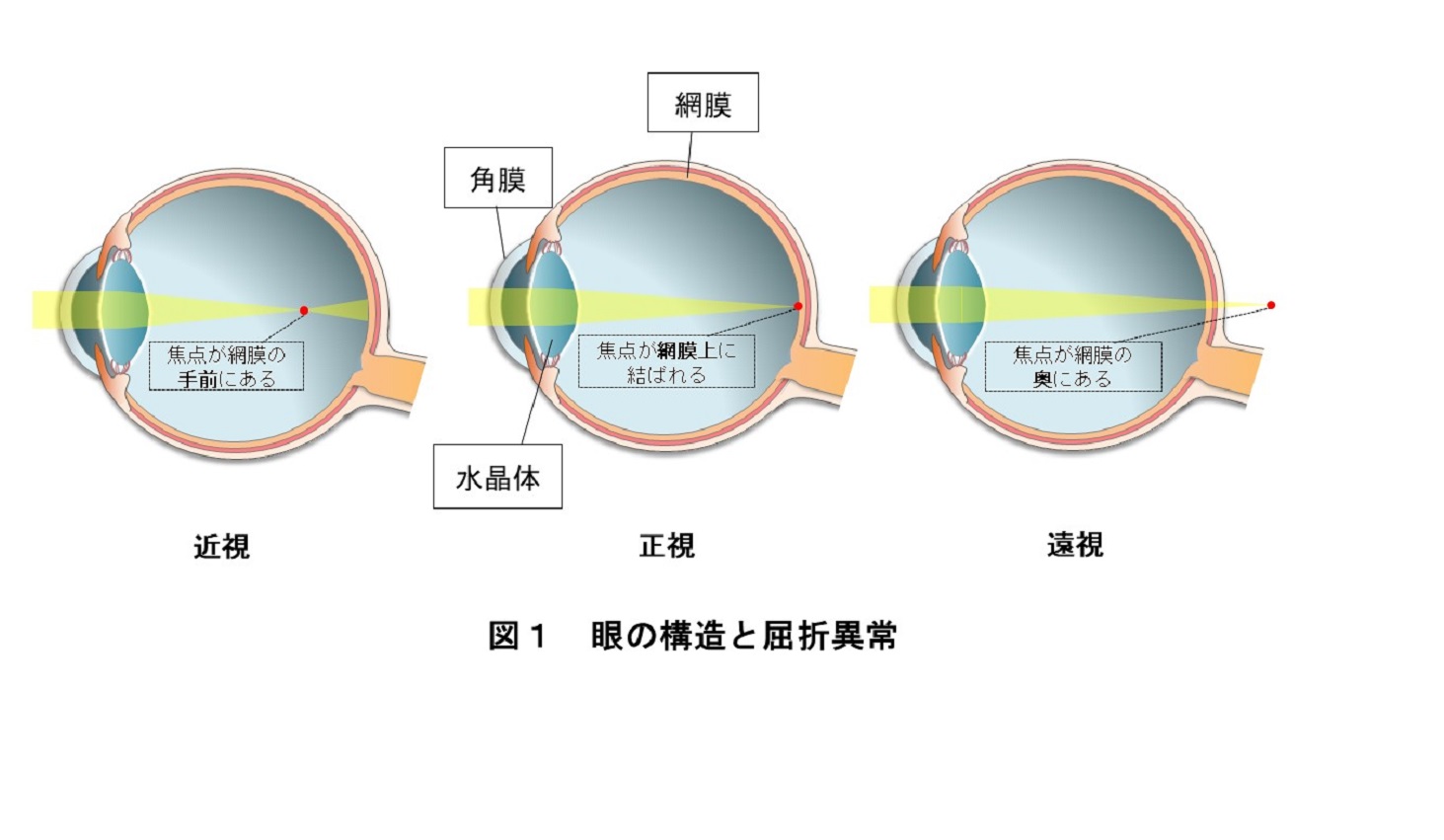

近視は、遠くのものが見えにくくなる状態です。では、なぜ起こるのでしょうか?

近視は、遠くのものが見えにくくなる状態です。では、なぜ起こるのでしょうか?

目は近くを見るとき、水晶体というレンズのような部分が厚くなり、網膜上でピントを合わせようとします。ところが、近すぎる距離を長時間見続けると、このピントが網膜より奥にずれてしまいます。このずれを補おうと、目の奥行(眼軸)が伸びてしまい、眼球が少しずつ「前後に長い形」になります。これが「軸性近視」と呼ばれる状態です。眼球が伸びると、今度は遠くを見たときにピントが網膜より手前で合ってしまい、ぼやけて見えるようになります。特に成長期の子どもは、眼球もまだ発達段階にあり、近視が進行しやすいのです。

進行を防ぐには?生活習慣でできる3つの対策

近視は進行する前に「予防」や「抑制」を意識することがとても大切です。特に生活習慣の見直しが効果的とされています。

文部科学省や眼科医の推奨する、日常でできる3つの対策は次の通りです。

- 近くを見るときは30cm以上離す

スマートフォンや本を読むときは、目から30cm以上離しましょう。これ以上近づけてしまうと、目に負担がかかってしまいます。 - 30分に1回は目を休める

長時間、本を読んだりパソコンやスマホの画面を見たりするときは、30分に1回は目を休ませましょう。「20-20-20ルール」といって、20フィート(約6メートル)先のものを20秒以上見るのが効果的です。遠くを見ることで、目のピント調節機能がリラックスできます。 - 屋外で遊ぶ・活動する時間を増やす

外に出て太陽の光を浴びる時間を増やしましょう。自然光は目の成長に良い影響を与え、近視の予防に繋がると言われています。毎日1〜2時間、屋外で活動することをおすすめします。

近視は放置すると生活に支障をきたすだけでなく、将来的な目の病気のリスクも高める可能性があります。視力低下を感じたら、早めに眼科を受診し、適切な診断と対策を行うことが重要です。

注目の新治療!国内初の近視進行抑制目薬「リジュセア」

(画像出典:参天製薬)

(画像出典:参天製薬)

子どもの近視の進行を止めることはできないのでしょうか?

そこでこの記事でご紹介するのが参天製薬が開発した「リジュセア」です。2024年に国内で初めて「小児の近視抑制を目的」として承認された点眼薬で、大きな注目を集めています。

この目薬は、「アトロピン」という成分を微量に含み、毎晩1回、就寝前に点眼することで眼軸の伸びを抑える効果があるとされています。実際の治験でも、目薬を使ったグループは、使わなかったグループと比べて近視の進行が明らかに遅くなったという結果が出ています。

ただし、この治療は自由診療となっており、保険が適用されません。

月々の薬代は約4,000円、加えて診察・検査代が数千円かかるため、経済的な負担は小さくありません。

それでも、効果に期待して遠方から処方を求める家族も多く、注目の治療法となっています。

子どもの目を守るために、今できること

お子さんの大切な目を守るために、今できることをまとめました。

お子さんの大切な目を守るために、今できることをまとめました。

スマートフォンやゲームが身近になり、お子さんの近視が心配になる方も多いのではないでしょうか。近視は、近くのものを長時間見続けたり、生活習慣によって進行することが分かっています。だからこそ、早めの対策がとても大切です。お子さんの目は一生の宝物です。日々のちょっとした心がけと、もし気になることがあれば、眼科の先生に相談しましょう。